Cómo la literatura ayudó a crear los estados nacionales

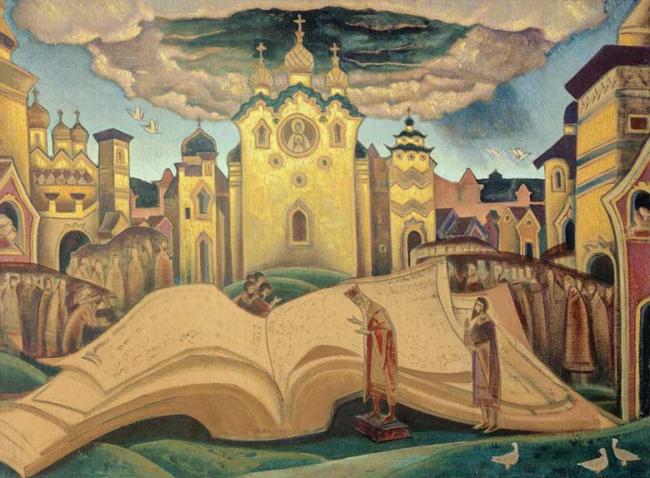

N. K. Roerich. ‘El libro de las palomas’ 1922. Museo Estatal de Arte Oriental, Moscú. Wikimedia Commons

La historia literaria heredada del siglo XIX nos acostumbró a pensar la literatura como un acontecimiento surgido en el desarrollo progresivo de una lengua y una cultura, y registró desde las primeras minucias vernáculas hasta las grandes obras y autores canonizados.

La idealización de esta operación hizo que la nación pareciese una consecuencia espontánea y necesaria del desarrollo histórico de la vida en común. La literatura se creyó una manifestación inmediata del espíritu colectivo y popular encarnada en una lengua.

Las políticas de Estado en la construcción de la nación

Sin embargo, la investigación histórica de Ernest Gellner, Benedict Anderson y Eric Hobsbawm ha demostrado hasta qué punto ese relato fue resultado de una construcción artificial e imaginada.

Gracias a ellos, hoy sabemos que las lenguas y culturas nacionales no habrían existido sin la intervención masiva y sostenida de las políticas educativas del Estado moderno. Estas, a través de la escuela pública y obligatoria, estandarizaron y centralizaron las formas de hablar y convivir de poblaciones muy diferentes entre sí. Dichas políticas no siempre fueron completamente exitosas y a veces hasta debieron recurrir a la represión violenta –simbólica e incluso física– para cumplir sus objetivos.

¿Cómo participó la literatura de estos procesos? Su difusión, promoción e institucionalización interesadas por parte del Estado la convirtieron en un ideal de expresión a través del idioma. Su lectura en la página impresa contribuyó a unificar y estandarizar las variedades lingüísticas presentes en un territorio.

También sirvió para representar como articulados y conmensurables modos de vida muy diferentes y separados entre sí, pero territorialmente definidos como partes de la misma nación. Por ejemplo, en la trama de una novela del siglo XIX, las costumbres del campo y las de la ciudad; las de las clases populares y las de las élites; las de la capital y las de las provincias; las de los nativos y las de los migrantes; o las de los hombres y las de las mujeres.

Por ejemplo, los personajes de Balzac se mueven, para triunfar o morir en el intento, entre la provincia y París. Al hacerlo, testimonian los contrastes entre ambos mundos pero, al mismo tiempo, los muestran conectables, unidos como parte un vasto conjunto, al que el autor denominó “comedia humana”, aunque sea singularmente francesa y decimonónica.

Pérez Galdós, en sus Novelas Contemporáneas, hizo de Madrid un tejido de recorridos y encuentros entre la aristocracia, la alta y la pequeña burguesía, el funcionariado, los comerciantes y lo que llamaba “el cuarto estado”. Los narró desde un registro lingüístico y literario unificado y coherente, un punto de vista abarcador y movedizo que los integró en una sola historia, sin tratarlos como personajes nobles y serios, o bien bajos y cómicos.

Pero, sobre todo, la literatura moderna introdujo entre su público lector una apreciación estética de la ficción que fomentó una mayor conciencia de y confianza en la representación como tal, como han sostenido David Lloyd y Paul Thomas en su libro Culture and the State.

Es decir, una novela, con un autor reconocible y encerrada entre las tapas de un libro, se presta menos a las confusiones entre hecho y ficción, entre información e invención, que hoy nos parecen tan evidentes en los relatos mitológicos de la antigüedad o en los cantares de gesta de la Edad Media.

Al contrario, la lectura habitual de literatura moderna refuerza la distinción: la historia de una novela no forma parte del conjunto de intercambios discursivos orales habituales, está contenida y delimitada en el libro; su comienzo y final absolutos la clausuran como obra frente al mundo de la vida, pero, al mismo tiempo, ella se refiere a él con total evidencia. Y, sobre todo, la obra aspira a resolverse en un sentido único y propio al que cada lector, mucho más individualizado que el público del relato tradicional, debe esforzarse por acceder interpretativamente. Todo esto contribuye a que la obra literaria moderna se conciba como representación autónoma y singular de la realidad, bien reconocible como tal.

La literatura moderna contribuye a la interiorización y a la institucionalización social de la representación y, de este modo, al establecimiento de la infraestructura ideológica de las políticas del Estado moderno. Se vuelve así más verosímil que una persona cualquiera, como usted o como yo, con diversos intereses y pasiones personales, pueda convertirse en representante de la voluntad general, por ejemplo, en funcionario del Estado.

Si el conjunto de la vida social puede ser abarcado por el discurso en una obra con sentido escrita por un autor, es perfectamente imaginable que el bienestar general también pueda estar en nuestras manos, a pesar de todos nuestros sesgos privados.

Individuos y ciudadanos

La ciudadanía moderna basada en la política parlamentaria dependió de que la población se pensara a sí misma como un conjunto de sujetos individuales con derechos y obligaciones. Si hay algo generalizable en la manera en que nos formamos y convertimos en sujetos que incluso se puede describir en las constituciones políticas, entonces la suma de nuestras decisiones públicas (de nuestros votos, por ejemplo) encarna, efectivamente, la voluntad general de un pueblo.

Claro que esto implicó que estos sujetos individuales debieron comenzar a ser capaces de diferenciar en sí mismos, entre sus experiencias e intereses personales, aquello capaz de vincularlos a ese gran mundo de interacciones sociales públicas que los obligaba y habilitaba al mismo tiempo.

Esta separación moderna de lo público y privado ha sido objeto de importantes estudios de filósofos (Habermas, Pardo), sociólogos (Elias, Sennett) e historiadores (Ariès).

La ficción literaria moderna inaugura, participa y vive de este conflicto entre los tipos de motivos que usamos para justificar nuestras conductas privadas y aquellos que movilizan las políticas públicas.

Esta diferencia justifica la aparición de un interés general, competencia exclusiva y primordial del Estado. Este debió encargarse de conseguir aquello que trasciende los intereses privados de cada individuo: el bienestar general. Es un objetivo a lograr, una ficción vinculante que nos moviliza colectivamente y que sería la nación.

Gracias a la literatura moderna, los intereses generales se pueden relacionar con nuestros mundos privados. En las desilusiones de los antihéroes novelescos, desde Lucien de Rubempré e Isidora Rufete al narrador de En busca del tiempo perdido, pueden leerse, en filigrana, instrucciones para resolver las contradicciones entre las pasiones privadas y las virtudes públicas modernas.

En las conductas del poeta provinciano que se hace periodista y se hunde por sus pretensiones aristocráticas, de la presunta heredera que concluye en lo más bajo solo por exceso de imaginación, y del joven obnubilado por los fastos de los grandes salones que termina rechazándolos para escribir una gran obra puramente artística debe haber algo –y al lector corresponde averiguarlo/interpretarlo– que explique por qué es importante que nuestras vidas incorporen una conciencia clara de los asuntos públicos, como la que ellos no tuvieron. O, si la tuvieron, fue solo en parte, aunque, sin dudas, quien sí la posee es el novelista. Nuestras interacciones y lazos sociales se cargan, gracias a la novela, de un sentido profundo que los pone bajo la responsabilidad del Estado y nos hace responsables ante él.

Ese sentido es el de las creencias compartidas sobre la organización de la vida en sociedad. Es lo que esperamos de ella más allá de los intereses particulares de cada uno, pero sin abandonarlos. La literatura moderna es un verdadero laboratorio de ficcionalización que pone en contacto los principios generales que pueden guiar la vida en sociedad con las más extrañas pasiones privadas. Así, la literatura sirve formalmente al Estado aunque, temáticamente, pueda abogar por la revolución más radical: impone a un público de lectores individuales una conciencia del interés general, sea este el que sea.

Literatura después del bienestar general

¿Qué puede suceder, entonces, cuando los estados-nación encuentran competidores a la hora de administrar, divulgar y promover las ficciones rectoras de la vida en común? Sucedió, en el momento histórico del nacimiento del Estado moderno, con la Iglesia, con los códigos nobiliarios, con las organizaciones comunitarias campesinas y luego con el autonomismo obrero, que propusieron maneras muy diferentes de otorgar sentido a la existencia. Hoy ocurre con las culturas corporativas y, sobre todo, con las infraestructuras digitales que habilitan la circulación de sentido y valor más allá de cualquier garantía provista por el estado-nación, desde las redes sociales y el entretenimiento de plataformas globales hasta las criptomonedas.

¿Qué le pasa a la literatura cuando la imaginación de un bienestar que sea general resulta tan radicalmente impugnada? Se refugia en mundos privados que definen de manera puramente negativa ese bienestar, excluyendo cualquier instancia de generalidad para pensar lo social, o bien se diluye alegremente entre un conjunto de medios y discursos cambiantes y proliferantes en los que la generalidad resulta inaccesible como resultado de su velocidad, su cantidad y su diversidad. Y se regodea en ello. Corresponde al lector –en este caso, al de este artículo– identificar estas actitudes con esta o aquella obra particular.

¿Tiene la literatura todavía algo que decir y, sobre todo, que hacer ante los retos impuestos a la ciudadanía por el debilitamiento de las funciones tradicionales de legitimación de lo público por parte del Estado?

* Marcelo Topuzian es profesor adjunto de Literatura Española Moderna y Contemporánea, Universidad de Buenos Aires